愛すべきやんちゃ男

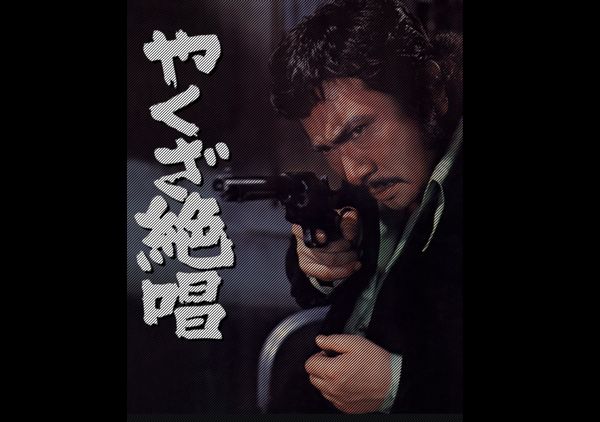

主演、勝新太郎。冒頭のシーン。街のチンピラどもを軽く殴り倒した後、愛人へのプレゼントを買い、勝が颯爽と家路へと闊歩する。この3分ほどで、勝新太郎という男が、この映画に君臨することが高らかに宣言される。

要するに、子供だ。やくざ稼業の男だが、組織の権力闘争などには、興味がない。威張り腐って街をのし歩き、みんなが自分に頭を下げるのが気持ちいいだけだ。なんであいつらが俺に頭下げるのかって? そりゃあ、俺が強えからよ。

勝はバーのホステス(太地喜和子)を囲っている。まあ半分ヒモだ。太地もあまり頭がいい女ではない。セックスと酒以外に何にも考えていない。腕っぷしの強い勝に惚れているのか、力ずくで手籠めにされているのか。

家には、高校生の妹(大谷直子)もいる。浮ついたところのない、しっかりした娘だ。勝と大谷の父親(加藤嘉)は老いてなお、会社を経営している。後妻と養子(田村正和)を迎え、豪華なマンションに暮らしている。勝は大谷が6歳のころから父親がわりに育ててきており、溺愛している。

傍若無人、やりたい放題に生きているガキ大将のような男が、年の離れた妹だけは、聖なる存在として神聖視している。女性を聖と俗に分離している典型だ。大地のような水商売の女は、金づるであり、セックスの対象でしかない。他の女たちもシノギのための商売道具だ。大谷だけが、汚れを知らない純粋な少女で、世間の薄汚れた水に染めてはならない。

聖と俗

俗にまみれた人間が、どこかに神聖な聖域を求める。例えばキリスト教のマリアだったり、わが国で言えば、天照大神なのだろう。古来女神は、絵画や銅像に彫像されてきた。聖なる存在は、女性でなくてはならない。その神々しい美しさは、汚してはならない存在として崇拝される。一方で、数多の女性は、婢として雑務に従事させられる。娼婦として性欲のはけ口とされる。男性が支配してきた古来の世界では、女性を聖と俗に分離することで、雑役労働力を確保し、性欲を鎮静すると同時に、倫理や秩序の乱れを防いでもいたのだ。

民主主義の歴史は、そうして虐げられてきた女性を解放してきた歴史だと言える。男性に従属することなく、女性も自らの意志で人生を選択し、切り開くべきだ。職業の自由、婚姻の自由、居住の自由は当然の権利でなければならない。

しかし、本当に女性は差別されてきたのか? 虐げられてきたのか? 家庭のなかでは妻が実権を握っていたのではないか? 男女の支配構造とは、そんなに単純なものではなく、夫も妻も、我慢を重ねながら、あるときはわがままにも振舞い、互いにそれを許容してきたのではないか。男性には、女性を支配したい欲求があるが、一方では、女性に甘え、依存するのも男ではなかったか。女性は、男に尽くすことに喜びを覚えながらも、夫婦とは、互いに悪態もついたりできる率直な関係だったのではないか。

民主主義の歴史を、勝/大谷兄妹も辿る。大谷も高校三年生となり、めっきり女らしくなってきた。もう、あどけなく兄を慕う少女ではない。大谷は映画館に通う。小説を読む。自分の知らない世界は、あまりにも拡い。さまざまな人々がさまざまな人生を歩んでいる。それに比べて自分の住む世界の何とちっぽけなことか。学校と家を往復する生活。家族といっても兄だけ。そう、兄、兄、兄。私にとって、兄の存在が全てではないか。そりゃあ、優しい兄は大好きだ。父親代わりにずっと私を育ててくれた。でも、私はもう子供じゃない。いつまで兄一人、妹一人の生活を続けていくの? 私は、私の人生を生きたい。

個別の民主主義

大谷は、田村正和と恋仲になる。田村は誠実な人柄を加藤嘉に信頼され、取締役も任されている。実直なだけでなく、ビジネスの才覚にも長けているのだろう。田村は、誠実に、ストレートに、大谷を口説く。強引な面もあるが、破天荒な勝に比べれば、常識範囲内だ。

実は、この前に大谷は処女を捨てている。高校の教師である川津祐介を誘惑し、一晩限りの関係を持ったのだ。川津は、大谷の魅力の虜になるが、大谷は受合わない。あくまで処女を捨てる相手として、川津が適当だと判断したまでなのだ。川津なら自分に好意を持って優しくしてくれるだろうし、しつこくつきまとうこともしないだろう。女に飢えているほどモテないタイプでもないし、教え子に手を出したことを知られるのは、教師として致命的なはずだ。

これも民主主義。専制君主の支配から逃れるため、勝がいちばんショックを受ける処女喪失の事実を突き付け、独立を勝ち取ったのだ。その後、対立する組との暴力事件で勝は逮捕され、収監される。一人になった大谷は、加藤の口利きで職にもつき、自立の道を歩み始める。そんな中での田村の求愛。理知的な常識人である田村は、勝とは全く違うタイプだ。しかし、やがて勝が服役を終え、出所してくる。田村としては、怖い兄だが、対決しなければならない。

小汚い勝の自宅での三人の対決。大谷との結婚を許すよう、強い気持ちを勝にぶつける田村。全く取り合わない勝。エキセントリックになった大谷は、田村に、勝を殺せ、と言う。殺してでも自分を奪い取ってくれというわけだ。常識人の田村にはそんなフリさえできない。ならば帰れ、と大谷。もう貴方なんて嫌い。大谷なりに事の決着を付けようとしたのか。帰る田村。更に口論となる兄妹。勝は家を出ていき、近くに残っていた田村と鉢合わせする。「結婚しろ。絶対幸福にしろよ」

増村保造のヒューマニズム

大映専属であった勝と増村監督だが、勝の出演作は少ない。しかし、増村の思想をこれ以上体現する俳優はいない。本作の後、「御用牙 かみそり半蔵地獄責め(1973)」という痛快な傑作が、勝プロダクションの製作にて登場する。

江戸北町奉行所同心・板見半蔵、人呼んで、かみそり半蔵(勝新太郎)は、江戸にはびこる悪を懲らしめるために、手段は選ばない。堕胎を密かに請け負い、暴利を貪っている尼寺に潜入した勝は、尼僧をしょっ引く。日夜米俵で鍛えた自らの陰茎を駆使した拷問に、屈しない女はいない。

これぞ、増村のヒューマニズムだ。己の欲望のまま、したいことを存分にやれ。周囲に配慮して忖度することなど、愚の骨頂だ。善だろうが、悪だろうが、自身の魂の奥底から湧き出てくる欲望こそ、人間が人間たる所以だ。動物には本能しかないが、人間は、幸か不幸か、感情を持ってしまった。感情は、欲望という化け物を産み出した。この混沌とpした化け物を飼いならすのは、極めて難しい。人々はこの化け物が自分のこころのなかに棲んでいることを、恥ずかしく感じている。見られたくない恥部だと感じている。そうだろうか。隠しているからころ、この化け物は、醜く発酵して、腐臭を放つのではないか。直射日光のもとに曝け出してみろ。他人に嘲り嗤われてみろ。羞恥心を全身で感じてみろ。その先にしか、活き活きとした精神の躍動はない。恥部は殺菌され、研磨されつくした果てに、人間の個性となる。この本物の個性は、光沢を放って輝くのだ。

勝新こそ、このヒューマニズムを最も体現している男だ。豪放磊落なエピソードの数々は、笑いを取るために行ったのではない。田村正和も大谷直子も、これから恥部をさらけ出そうとしている若者だ。増村のヒューマニズムは、ここでも燦然と輝いている。

LEAVE A REPLY