テレビ全盛期

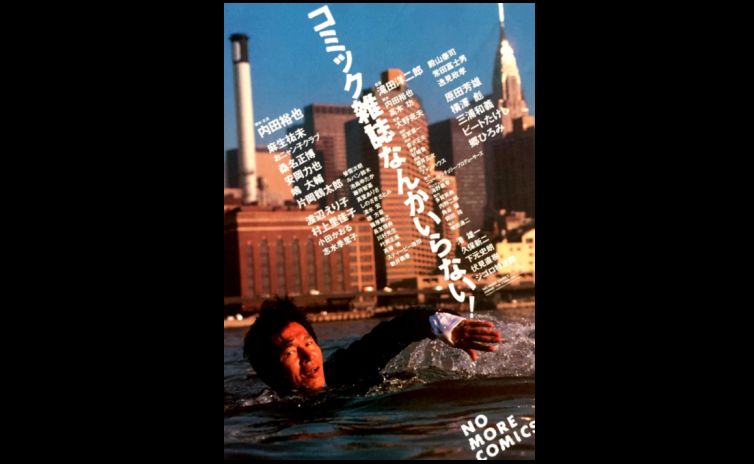

1980年代、日本のテレビは全盛期を迎えた。報道やバラエティは、半ばリアル、半ばヴァーチャルなメディア空間を創出し、大衆はお手軽なエンタテイメントとしてそれを消費した。「コミック雑誌なんかいらない」には、当時のフジテレビ横澤彪プロデューサーが本人役で出演し、部下たちに訓示する。

「視聴者は、ニュースもバラエティも国会中継も、同じ視点で観ている。面白ければ何でもいいんだ。」

「その点で言うと、リポーターのキナメリ君は、視聴者があきれるほどの食いつきで、よく頑張ってくれている。」

面白ければ、何でもいい。理念や倫理などどうでもよく、むしろ邪魔でしかないのだ。

当時、キナメリ(内田裕也)のような芸能レポーターが、芸能人のスキャンダルを追いかけ、自宅や仕事場から出てくる彼等にマイクを突き付けていた。テレビ局にとって芸能人は、最も重要な稼ぎの種だが、彼等が視聴率を稼ぐスターであるからこそ、大衆はその私生活に興味を持つ。プライベートを守りたい芸能人と、暴いて「面白く」したいテレビ局の間にマッチポンプを発生させていたのだが、それもまた、「面白け」れば何でもいいのだ。

内田が、六本木の行きつけの店に行く。桑名正博、安岡力也などロック系の芸能人が飲んでいる。桑名が内田に絡む。

「なあ、力也。この方は、世界で日本にしか存在しない職業に就いていらっしゃるんだよ。大手のプロダクションにはペコペコするくせに、俺らロックの連中のプライバシーはハイエナのように暴くんだ。」

内田が小さく返す。

「桑名さんも最近音楽はご無沙汰で、ドラマやバラエティにお忙しいようで。」

社会の木鐸たるジャーナリスト、社会の欺瞞にNOを突き付けるロッカー。誰もがフジテレビが牽引する面白ネアカに飲み込まれていたのだ。

無意味な軽躁

政治の季節が敗退した1970年代、対米従属とマスマーケティングは大成功を収め、1980年代には、空前の消費黄金時代が訪れた。モノの消費に飽き足らず、大衆は情報の浪費を渇望した。時代の風潮を捉えたテレビは、タガが外れたように、生々しく低俗な情報をまき散らした。

その先頭に立つレポーターである内田が、突撃する。ロス疑惑で逮捕寸前の三浦和義が経営するバー。山口組と一和会の抗争が緊張を高める組事務所。「聖輝の結婚」と騒がれた松田聖子の自宅。百花繚乱に性風俗が跋扈する歌舞伎町。シャイに固い表情の内田にホスト(片岡鶴太郎)が言う。「モテるには、アカルくないとね、あんたなんかネクラが顔に出ててダメ。修行が足りないね。」当時、アカルくなくちゃダメという同調圧力は、絶対の掟だった。誰もがテレビの作り出す無意味な軽躁に踊っていたのだ。

社会派ジャーナリスト

内田は、懇意の老人(殿山泰司)が被害にあったことをきっかけに、社会派ジャーナリストとしてのネタに食いつく。当時世相を賑わせた、豊田商事事件だ。金相場の高騰を仄めかし、現物を納品せずに売りつけて荒稼ぎした、実在の事件である。

社長の自宅マンションに押し掛ける報道陣の見守るなか、ビートたけしが手下を連れて社長の部屋に押し入る。衆人環視下の殺人を報道陣が傍観するなか、内田がマンションに突入する。しかし社長は刺殺され、満足気なたけしが部屋を出て言う。「ワシが殺した。警察呼べや。」

日常の延長のように暴力を振るう男。北野武の監督デビューはこの3年後だが、自身の監督作での、虚無を発散する男の原型がここにある。しかし、フジテレビの軽躁のトップに君臨していたのもまた、お笑い芸人ビートたけしだった。たけしがネアカである筈がなく、確信犯的に軽躁に反転して毒ガスを吐いたのだが、内田裕也と滝田洋二郎は、その本質を見抜いていたのだ。

しかし、社会派ジャーナリストの本質とは何だろう。芸能人のスキャンダルや歌舞伎町の風俗などくだらないと思いながら、真実を伝えることには意味がある。伝える対象が悪徳商法であるならば、更にその悪を徹底的に暴かなければならない。しかし、ただ暴いたところで世の中の何が変わると言うのか? それって面白いのか?

鵺のようなメディア

内田裕也は、「水のないプール(1982)」では地下鉄の職員、「十階のモスキート(1983)」では警官を演じ、社会にアダプトできない中年男が愚かに崩壊していくさまを演じた。均質性を強める社会に苛立っているが、そんな社会と格闘することはなく、ただ女を犯すだけだ。内田の強面でシャイなキャラクターは、落伍者の妙な色気を醸し、主演俳優としてどっしり存在感を放った。

その内田が「コミック雑誌なんかいらない」では、社会のエッジに立ち、「I can’t speak fuckin Japanese」と叫んだ。メディアは、低俗なバカ騒ぎを続けているが、自分自身もその中でもがいているうちに、狂騒の先端に押しやられている。そう言いたいのか? 或いはそれも面白ければいいのか? フジテレビの面白さと内田裕也の面白さが全く異なることだけは確かだが。

1960年代においては、ジャーナリズムやロックは反権力の象徴だったのかもしれないが、メディアというどす黒い化け物は、それさえも呑み込んでしまった。鵺のようなメディアは、常に反権力的な態度をとるが、と同時に、権力の補完装置にもなる。市民の日常に寄り添いながら、商業主義にも、アナーキズムにも、虚無にも加担しているのだ。

早稲田出身の硬派ジャーナリストも、大阪のライブハウスで鳴らしたロックシンガーも、フジテレビの「軽チャー路線」の大きな波のなかでコマとして使い捨てられる。「コミック雑誌なんかいらない」という映画自身もフジテレビの協力を得て製作されている。

これほどまでに貪欲な化け物と化していたテレビだが、昨今の凋落は見る影もない。コロナごときで国民の不安を煽ることしかできない。コロナによる自粛や緊急事態宣言は、全く「面白く」ないと思うが、「不安」というエンタテイメントが今の旬なのだろう。

滝田洋二郎の本質

内田裕也は、ピンク映画で新境地を開いていた滝田洋二郎を発掘した。滝田は、内田の荒唐無稽な脚本を得て、ピンク映画以上に過激に撮りまくった。芸能スキャンダルや歌舞伎町風俗もくだらないが、それを嬉々として追うテレビのほうがもっとくだらない。内田と滝田は、そんなテレビの狂躁を切り刻んで、そのままフィルムに叩付けた。主題を深く練り直して、映画作品として整えることを敢えて拒否し、混沌の熱気をそのまま提示したのだ。そして、その中核には内田裕也自身が、テレビ以上に得体の知れない異物として、どっしり座った。

滝田洋二郎はその後、安定感の高い技量を持つ監督として成功した。しかし、作品の背後には逸脱への気配が漂っている。歌謡界の不条理をコメディ化した「シャ乱Qの演歌の花道(1997)」での陣内孝則の暴走。「秘密(1999)」「おくりびと(2008)」での広末涼子の輝きに漂う、一瞬の危うさ。

滝田は、陣内や広末、またはピンク映画の女優に対しても、丁寧に演出しながらも、どこか突き放した視点を奥底に持っている。ウェルメイドな映画に仕上がっているのにお約束のトーンに終始しないのは、滝田は、「映画的な映像の力さえ面白ければ、筋立てや演技などどうもいい」と思っているからだ。プロの映画監督として観客が感情移入しやすい技法を踏襲してはいるが、実は人間の紡ぐ真っ当なストーリーを軽蔑している。フジテレビや内田裕也以上に、社会の意味性を唾棄する滝田洋二郎の本質は、「コミック雑誌なんかいらない」だけに露呈している。

LEAVE A REPLY